「成熟度モデル」で自社業務をセルフチェック!業務マニュアル改善の必要性を把握しよう

ビジネスをとりまく環境が急速に変化するなか、企業のブランド力を守るためには「担当が誰であれ一定の品質を保つオペレーション」や「さらなる高い品質を目指し、PDCAをまわす努力」が求められます。

その一歩目として活用できる「成熟度モデル」というものがあります。今回は、自社の業務プロセスの成熟度を6段階で測る成熟度モデルの概要や活用法、成熟度引き上げに有効な「業務マニュアル」整備のポイントなどを紹介します。

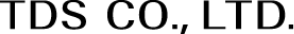

業務の可視化や標準化が急務である理由

属人的なワークフローでは、組織として担保すべき品質やスピード感の維持が難しいのは言うまでもありません。昨今、下記のようなビジネス環境の変化の促進により、従来の業務フローやその共有方法が通用しない現場が増えています。

「即戦力前提」の転職市場の活況

リモートワーク常態化による「口伝え」の崩壊

DX化の加速による「日替わりの業務プロセス」

労働人口減少により求められる「一人当たり成果の拡大」 など

不安定要因の多い時代だからこそ、自社の「現在地」を客観的に知り、的外れな施策に貴重なリソースを費やさないようにしたいものです。以下、最初に定量と定性の両面から現状把握を行ったうえで、意識的に自社組織のステップアップを行う方法を紹介します。

業務改善の「4step」

まずは全体像の紹介です。大きく以下の4ステップで、自社の現在地を関係者と認識合わせしながら進めると、段階的な改善の際に迷子になりにくくなります。

(今回は、step1「現在地を知る」に活用する「成熟度モデル」にフィーチャーした記事です。)

| step | 目的 | 主なアクション |

| 1 | 現在地を知る | KPI(処理件数・ミス件数など)や現場ヒアリングで、定量・定性の両面から状況を把握 |

| 2 | マニュアルの課題を洗い出す | 業務フローの棚卸しをし、抜け・重複・属人などの課題を洗い出す。部署横断で全体最適を意識 |

| 3 | マニュアルを作成/改善する | 課題を改善し、共通手順を文書化。レイアウトや検索性にも配慮して「読まれる」ドキュメントへ |

| 4 | PDCAを仕組み化をする | 改訂フロー、責任者、レビュー周期を決め、マニュアルを「作りっぱなし」にしない体制を整備 |

「成熟度モデル」で自社の現在地を知る

現在、標準化が不可欠だと感じていても闇雲に着手しては遠回りです。自社が「どの段階」にいるかを客観的に把握しやすくするフレーム「成熟度モデル」を活用して自社の状況を把握します。

下記はISACAのCMMIモデル※など既存フレームを参考にわかりやすく表現を整理したものです。自社の現在地がどこなのか、次にどのような状態を目指すのかを把握しましょう。

| レベル | 組織の様子(状態例) |

| 0 | 手順自体がなく担当者ごとにやり方がバラバラ(カオス期) |

| 1 | 問題を認識しているが、場当たり対応が中心(気付き期) |

| 2 | 限定的に手順書があり、再現性が出始める(試行期) |

| 3 | マニュアルを共有し、皆が同じ手順で動ける(標準化期) |

| 4 | KPIを立て、PDCAを回した改善が習慣化(管理期) |

| 5 | 自動化やデータ活用による最適化が文化になる(最適化期) |

※CMMI(Capability Maturity Model Integration)とは、ISACA(ITガバナンス等を専門とする国際団体)が提供している、組織の業務プロセスの成熟度を評価・改善するためのモデルの名称。

低成熟度に潜む「あるある」改善のサイン

低成熟度にとどまる現場では、日常的にどのような問題が起きるのでしょうか。以下に代表的なシグナルを挙げてみます。チェックリストとしての活用も有効です。

☑︎新人教育に毎回ベテランが張り付いている

↳ マニュアルがなく、OJT が担当者任せ。ベテランの時間が奪われ、育成コストが膨らんでいる。

☑︎古いエクセル手順書が点在し、どれが最新版かわからない

↳ フォーマットが統一されておらず更新フローも不明。誤情報による手戻りが頻発している。

☑︎トラブル対応が人によってバラバラ

↳ 経験の差で初動が遅れ、復旧時間が読めず顧客への説明も不十分になっている。

☑︎売上やコストの振れ幅が大きく、原因を特定できない

↳ データが散在しているため分析に時間がかかり、改善策が後手に回っている。

☑︎同じ質問がチャットやメールで何度も飛び交う

↳ ナレッジの置き場がなく、情報探索コストが増大。生産性を圧迫している。

☑︎属人作業が多く、休暇・離職のたびに業務が止まる

↳ 業務フローが可視化されておらず、引き継ぎに毎回大きな工数が発生している。

☑︎手書きメモや口頭指示が多く、監査対応に時間がかかる

↳ 証跡が残らず、コンプライアンスリスクや品質監査で指摘を受けやすい。

☑︎部署ごとに使用ツールがバラバラでデータ連携ができない

↳ 二重入力や手作業のデータ変換が発生し、エラーとムダが増えている。

☑︎KPIが設定されておらず改善優先度が決められない

↳ 投資対効果が示せず、改善が個人の熱意頼みになっている。

☑︎アイデアは出ても仕組みに落とし込まれず、毎回ゼロベースで議論が始まる

↳ 改善の履歴や判断基準が残らず、同じ議論を繰り返す「堂々巡り」になっている。

これらのサインに心当たりがあれば、業務プロセスの成熟度が低い可能性が高いといえます。

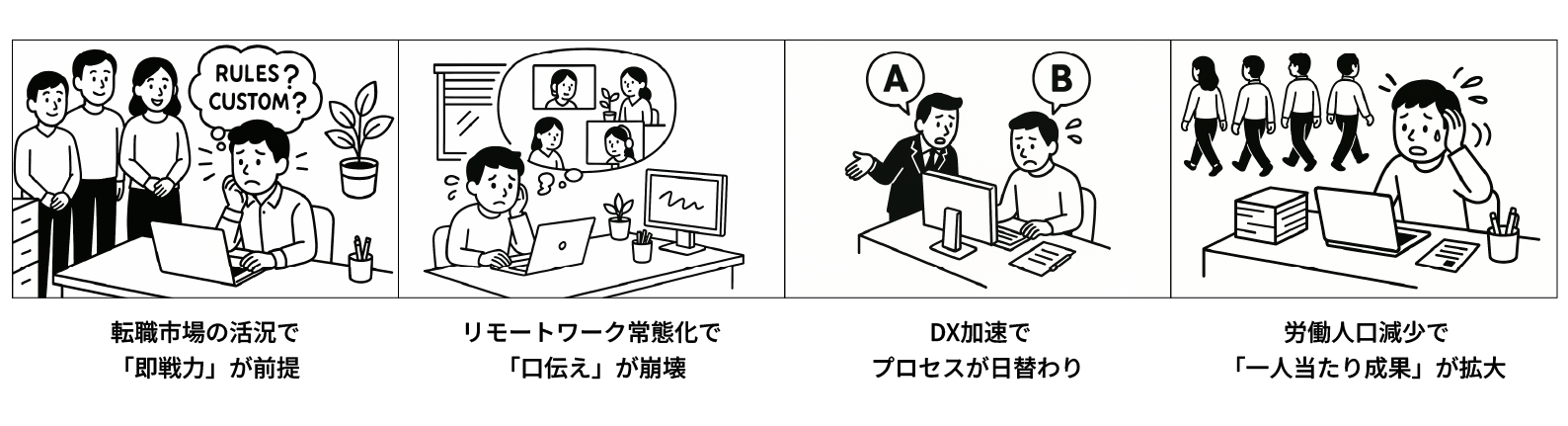

業務の成熟度を押し上げるためのマニュアル整備

組織が低成熟度であった場合、その課題を解消して次のレベルへ引き上げるもっとも確実なテコが「業務マニュアル」です。業務マニュアルにどのような効能があるのかポイントを5つ紹介します。

❶「属人化の解消」による「品質の平準化」

担当者の勘や経験に依存しない「共通手順」を持つことで、誰が作業しても品質を均一に保ちます。結果として手戻りやクレームが減り、安定したサービス提供レベルを維持できます。

❷「新人の立ち上がり」を最短ルートに

座学とOJTの棲み分けが体系化された「整理されたマニュアル」を使うことで、新人の業務習得を最短距離にできます。転職市場が活況な今、教わる側に加え、教える側の手間や教育コストを無視できません。

❸トラブル時の「即応による損失削減」

障害やクレームの発生時に対応フローが標準化されていると迷わずに対処できます。リカバリー等の初動の正しさや素早さは、復旧時間の短縮や損害・顧客離れといった損失を最小限にします。

❹問い合わせ対応のムダを削減

「この手順で合っていますか?」などの社内の小さなやり取りも蓄積すれば大きなロスになります。「見れば分かる」状態を生むことで無駄な時間を減らし、各自が本来の取り組むべき「価値を生む業務」に時間を活用できます。

❺ナレッジの資産化がDXの土台に

紙や属人的メモで散逸していたノウハウが、マニュアルとして組織の共有資産になります。また手順が整理されていることで、RPA や AI などの技術導入時に代替え可能な業務フローが明確になります。

まとめ|まずは「可視化」、そして「標準化」へ

急速に変化する市場で組織を持続的に成長させるには、属人的なやり方から脱却し、チーム全員が同じ地図を見ながら動く「仕組み」を持つことが欠かせません。現状把握や課題抽出など、現行の「可視化」を行なった上で「標準化」されたマニュアルを作成し、改善を繰り返す。このプロセスで成熟度は着実に上がります。

まずは自社の業務が「成熟度モデル」のどの段階かを客観的に確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

マニュアル制作をプロに任せたい方へ

テイ・デイ・エスでは、厳密なドキュメント管理が求められる銀行、信託、保険、カード業界をはじめ、配達、メーカー、印刷、飲食、小売、航空、教育、自治体など各種業界のマニュアル作成実績があります。業務フローの可視化からボトルネックとなる課題の抽出、改善まで企画・編集・ライティング・デザイン・メンテナンスを一貫して支援可能です。

マニュアル、操作マニュアル、研修テキスト、ガイドラインなどの作成・改善を検討の際は、気軽にご相談ください。

詳しい資料はこちらからダウンロード!