受容性調査とプロトタイプの関係性とは?新規プロダクトの「失敗回避」設計術

良かれと思って実装した機能が、リリース後まったく使われない。そんな苦い経験をされたことはありませんか?このような「失敗」の多くは、開発フェーズではなく、もっと前の「作る前の見極め」に原因があるかもしれません。

そこで近年注目されているのが、受容性調査とプロトタイプを掛け合わせた検証アプローチです。

受容性調査とプロトタイプが両輪である理由

なぜ「受容性調査 × プロトタイプ」なのか?

新しいアイデアを考えた次にやるべきことは、「そのアイデアが本当に想定したユーザーに歓迎されるのか」を確かめることです。この見極めが受容性調査であり、そのアイデアを形で伝えるのがプロトタイプです。

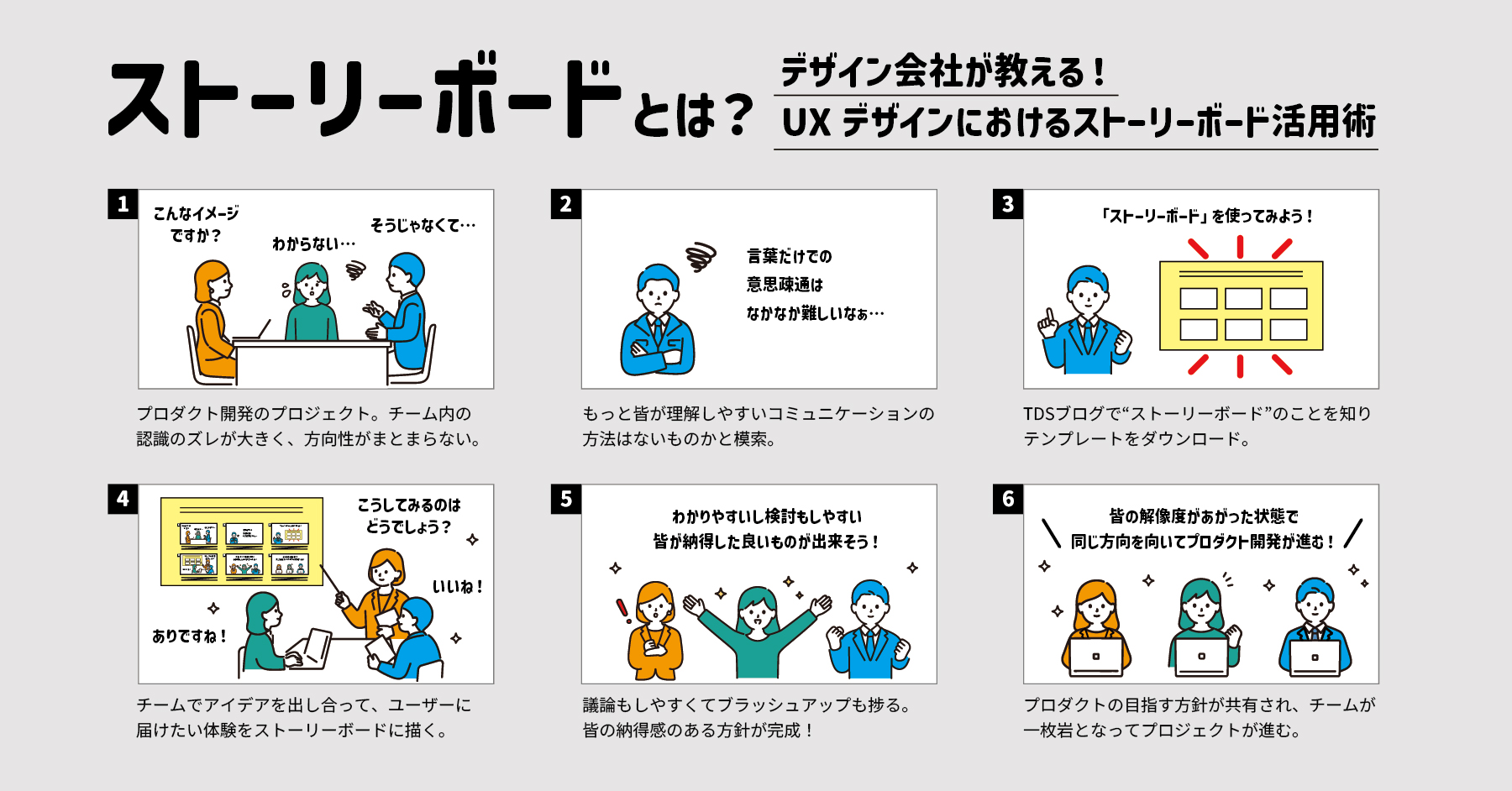

受容性調査の際、言葉だけのやり取りではユーザーの反応が曖昧になりがちですが、プロトタイプを実際に触ってもらうコミュニケーションによって「体験」に対するリアルな反応を確かめやすくなります。

その結果、机上では気づけない勘違いや誤解を発見し、開発前に方向修正が可能になったり、場合によっては「作らない」という判断材料になり、不要な手戻りやコストを未然に防ぐことになります。

よくあるつまずきとその兆候

受容性調査は非常に有効な手法ですが、やり方を誤ると「検証したつもり」で終わってしまうこともあります。ここでは、調査初心者が特に陥りがちなつまずきポイントを、代表的な5つに絞ってご紹介します。

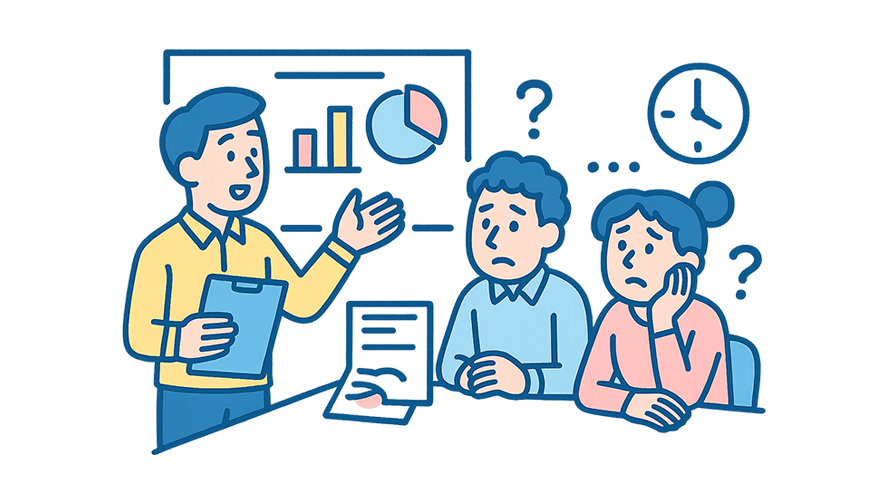

<テイ・デイ・エスのお役立ち資料>

受容性調査の成功率を高めるために押さえるべき失敗パターンの兆候や対策、現場で活きる設計Tipsや事例を1冊にまとめた実践ガイド(PDF)をご用意しています。

成功に導く検証ループのつくり方

受容性調査の効果を引き出すには、「一度だけの調査」ではなく、小さな検証ループを何度も回す設計が大切です。

1|仮説を絞る

まずは「何を確かめたいのか」を明確にします。ユーザーにとって本当に重要な課題は何か、自分たちが「こうあってほしい」と思っているポイントとユーザーの期待にズレはないかを整理し、検証の焦点を1つか2つに絞り込みます。曖昧な仮説のまま調査を始めると、得られるフィードバックも漠然としがちです。

2|プロトタイプを用意する

必要最小限で構いません。本質的な体験や仮説の「検証に必要な部分」に絞って作成します。たとえば、UI全体を作り込むのではなく、ある1つの機能やフローの理解度を見たいのであれば、画面3枚でも十分です。

重要なのは、「見た目の完成度」よりも、「ユーザーがどう捉えるか」に集中できる構成にすることです。

3|触ってもらい、行動と声を観察する

実際にプロトタイプを操作してもらい、言葉だけでなく行動・感情・発話の「揺らぎ」などにも注目します。

ユーザーが戸惑ったポイント、表情が曇った瞬間、口に出した不満や驚きなどは貴重なインサイトです。録画や画面操作のログを取ることで、後からチームで振り返ることも可能になります。

4|インサイトを整理し、改善 → 再検証

得られたフィードバックをもとに、仮説や設計を見直し、プロトタイプに反映して検証を繰り返します。

この小さな改善サイクルを複数回行うことで、ユーザーにとって価値のある方向性が徐々に浮かび上がってきます。調査は1回で終わらせるものではなく、「学びを重ねて育てるもの」として捉えることが重要です。

まとめ:小さな検証が大きな失敗を防ぐ

ユーザーの「声」と「行動」を見極めるために、受容性調査とプロトタイプは欠かせない武器です。

「仮説に向き合い、小さく作って、触ってもらい、反応から学ぶ」

この一連のループが、開発初期に「確信」を与えてくれるはずです。

プロダクト開発の「検証フェーズ」から伴走します

テイ・デイ・エスでは、単なるUIデザインにとどまらず、受容性調査やプロトタイプを通じて、開発初期の不確実性に向き合う支援を行っています。ユーザーインサイトを深く捉えた設計や、小さく素早い検証ループの実行支援など、戦略と体験をつなぐUX/UIデザインを強みとしています。

「このアイデアはユーザーに求められているか?」「どこまで作り込むべきか?」といった判断に悩む場面があれば、ぜひご相談ください。プロジェクト立ち上げ期から、調査設計・UIデザイン設計・改善提案まで伴走いたします。

詳しい資料はこちらからダウンロード!